- >

- Blog >

- MVPの活用で新規事業を加速させる(1)プロダクト開発はルビコン川?

MVPの活用で新規事業を加速させる(1)プロダクト開発はルビコン川?

サービス・商品の企画開発 デジタル戦略 カスタマーエクスペリエンス

CustomerPerspective

代表取締役

事業構想大学院大学 事業構想研究所 客員教授

Contents

新規事業がプロダクト開発に至る割合

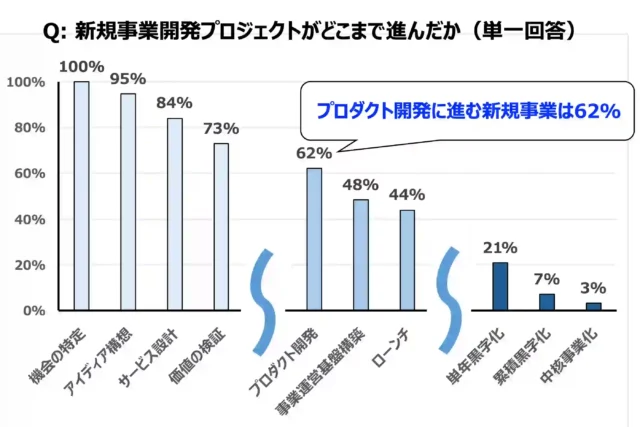

新規事業の計画の中で、実際にプロダクトの開発に至る割合はどのくらいでしょうか。新規事業開発に関与した経験者を対象にした「新規事業取り組み実態調査」(アビームコンサルティング)によると、62%とのこと*。サービス業・メーカー・情報産業など、様々な業界のクライアントとお仕事をした私の経験からは、実際に新規事業がプロダクトとして日の目を見る確率はこれよりも更に低い印象があります。

データ出所*:アビームコンサルティング

「新規事業実態取り組み調査」

チャート作成:CustomerPerspective Inc.

素晴らしい事業計画が出来上がっても、プロダクト開発に進むことができず、プロダクトが顧客の目に触れずに終わることは残念です。顧客の目に触れることなくして、事業にどのくらいの可能性があるのか本当のところはわかりません。本ブログでは、新規事業プロジェクトがプロダクト開発に進み、事業の実現に大きくふみ出すために何ができるかを考えます。

プロダクト開発はルビコン川?

多くの日本企業の新規事業プロジェクトにおいて、プロダクト開発は「ルビコン川」のように思われています。ルビコン川とはご存知のように、ユリウス・カエサルがローマに宣戦布告した時に軍と共に越えた川。その時カエサルが言ったとされるのが「賽は投げられた」をいう有名な言葉です。ルビコン川は「これを越えたら後戻りできない」という一線を表しています。

![]()

どうしてプロダクト開発に進むと「後戻りできない」と考えられてしまうのでしょうか。企業により理由は様々ですが、具体的には以下のような事情があると私は考えています。

- プロダクト開発には大きな投資が必要だという前提がある。業界・企業により異なるが、千万円単位から億円単位とされることも多い

- 商品企画と開発・製造の担当部門が分かれており、開発・製造に渡したら商品企画部門はあまり口出しできない

- 品質へのこだわりが強い日本の企業、特にメーカーでは、開発・製造が聖域のように扱われている

- 新商品開発の大部分を外注しており、外注先が柔軟な開発に対応していない

- 新商品開発には年単位の時間がかかる(とされている)。良い商品だったのか否か、次の判断材料を得るのがずっと先になる。したがって、仮に後戻りするとしてもその判断がいつになるのかわからない

「一度下したら後戻りできない」ような判断を下すには誰でも時間がかかります。では、プロダクト開発のハードルを下げ、迅速な判断をするためにはどうすれば良いでしょうか。

MVPでプロダクト開発のハードルを下げる

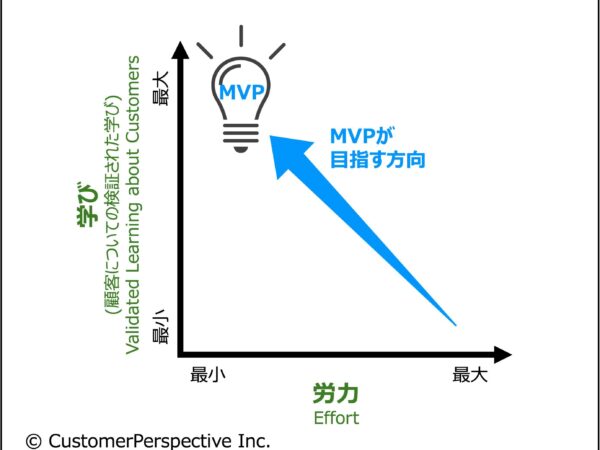

解決策の一つが、米国のスタートアップで良く使われるMinimum Viable Product(MVP)をつくることです。Minimum Viable Productとは何か。MVPの概念を広めるのに大きな貢献をしたEric Riesは下記のように説明しています。

”The minimum viable product is that version of a new product which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort.”

Minimum Viable Productとは、新しいプロダクトの(最初期の)バージョン。

チームが最小限の努力で顧客について最大の「検証された学び」を得ることを可能にするものだ。(訳は筆者)

私がクライアントと新規事業開発に取り組むときには、必ずMVPをつくることにしています。通常1度ではなく修正しながら何度も。それはMVPに数々のメリットがあるからです。

MVPのメリット

私が考えるMVPのメリットは、以下の通りです。

- 開発に必要なコストを削減できる

- プロダクトを迅速に市場に投入できる

- 顧客の反応を早期にテストすることができる

- 手戻りの回数や負担を減らすことができる

- ステークホルダーからの理解や協力を得る上でも有効

- 最終的なプロダクトの成功率を高め、早期に収益化する可能性が高まる

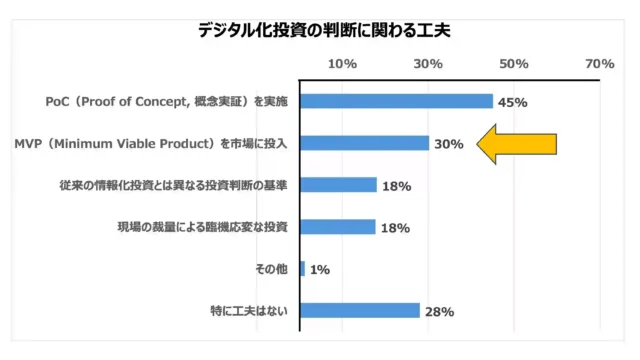

実際、日本企業でもデジタル領域のプロダクトを中心に、MVPをつくる企業が増えています。例えば野村総合研究所の調査によると、デジタル化を進めるにあたり30%の企業がMVPを市場に投入しています。

チャート作成:CustomerPerspective Inc.

皆様の企業は、すでにMVPを実施している30%に入るでしょうか。あるいはまだ実施していない70%にはいるでしょうか。これから実施するとしたら、どのような課題に直面しているでしょうか。

MVPを社内で理解してもらうには

MVPの考え方が浸透していない企業で、MVPを理解してもらうのは容易ではありません。以下その主な理由と、解決策を考えます。

A. 会社で誰もMVPをつくったことがなく、メリットが実感できない

元は米国のシリコンバレーから広まった考え方。米国企業なら皆MVPをつくっているわけでもなく、日本企業でMVPを作ったことがないのは不思議ではありません。新規事業開発を一歩先に進めることができるなら、会社で初めてMVPをつくることに大きな価値があります。自らファースト・ペンギンとなって、MVPを進めましょう。先ほど挙げたMVPの具体的なメリット(#1~#6)が説得材料になるはずです。

B. 完璧主義・失敗を許さない文化

顧客の評判やブランドイメージの観点から、品質が甘いものを出すのはリスクとされることがあります。完璧主義は品質に対するこだわりから来ていることが多く、決して悪いことではありません。顧客の評判やブランドイメージが傷ついてしまうリスクは、不完全なものを完全な新商品としていきなり大きく展開してしまうことによって生じます。

社員に限定した社内のテスト(アルファテスト)や、少数の顧客に限定したテスト(ベータテスト)で顧客のフィードバックをもらうことで、リスクを大きく減らすことができます。ベータテストでは、プロダクトが不完全であることを、規約などを通じて顧客が納得した上でテストに参加してもらいましょう。顧客が納得しているなら、問題が発見されてもそれは失敗ではなく、むしろ成功と捉えることができます。

C. ノウハウが社外に流出するリスク

新規事業の本格展開前に顧客やパートナーに見せることで、ノウハウが社外に流出する可能性もリスクと考えられます。このようなリスクも、上記のアルファテストやベータテストで減らすことができます。ベータテストは招待制として、競合となりうる顧客などをあらかじめ除いておくのも効果的です。開発のリソースは、コアな部分は自社で、周辺部分はパートナーの協力を得る、と切り分けることで、ノウハウの社外流出リスクもコントロールできます。

D. 社内の他の事業部門との軋轢

予算・リソースの取り合いが生じたり、既存事業への影響がネガティブに捉えられることがあります。MVPの本来の目的である「最小限の努力で」顧客について最大の学びを得ることを念頭に、開発投資や必要なリソースは最小限に抑えましょう。新プロダクトが既存事業に与える好影響について具体的に検討することで、逆に社内の説得材料として使うこともできます。

次回ブログについて

以上、MVPのメリットを明示し、MVP検証の工夫でリスクを減らす方法を整理してみました。次回のブログでは、MVPを設計・実施する上で陥りがちな問題と、その解決策について考えます。

関連リンク

MVPの活用で新規事業を加速させる(2)MVPの落とし穴を避ける

Working Backwards(ワーキング・バックワーズ)日本語版「アマゾンの最強の働き方」(ダイヤモンド社刊)

Working Backwards(ワーキング・バックワーズ) – BezosとJobs、Backcastingの思考に見る独自性と共通点

Working Backwards「アマゾンの最強の働き方 」Diamond Online対談記事

データ出所:NRI「ユーザ企業のIT活用実態調査」

データ出所:NRI「ユーザ企業のIT活用実態調査」